|

资讯-新闻 |

鲁迅先生的艺术情怀

2016-04-06

来源:网络

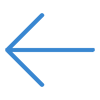

[摘要]我们都知道鲁迅先生,是一位文学家、思想家、革命家,其实他还是一位优秀的平面设计师呢。在战火纷飞的年代里,鲁迅先生将中国的版画艺术推至之前,同时也做了很多的设计,是中国收藏版画第一人。他所设计的北京大学标志沿用至今,还为自己的著作绘制了很多精美的封面与插画,非常有意思。

我们都知道鲁迅先生,是一位文学家、思想家、革命家,其实他还是一位优秀的平面设计师呢。在战火纷飞的年代里,鲁迅先生将中国的版画艺术推至之前,同时也做了很多的设计,是中国收藏版画第一人。他所设计的北京大学标志沿用至今,还为自己的著作绘制了很多精美的封面与插画,非常有意思。鲁迅没有上过一天艺术学院,没有一个美术老师,但是却手绘出让专业设计师都为之称赞的作品,到底是什么样的手绘图?让我们换个视角看鲁迅吧!

鲁迅先生给《而已集》设计的封面

谈论鲁迅和艺术的关系,我想大约说几点:

其一,是鲁迅的偏爱和品位。

其二,是在鲁迅的时代所能看到的艺术、所能发生的艺术中,鲁迅做出的选择。

第三,鲁迅和民国时代的艺术家如何相处。

以我们所能知道的资料,除了在江南水师学堂和日本仙台医学院那点可怜的学历,又听过一阵子章太炎的讲席,此外,鲁迅没有上过一天艺术学院,没有一个美术老师。在他的时代,具有现代性的中国艺术学院尚在初级阶段,鲁迅和当时主流艺术圈,几乎不来往。可是在我能够读到的民国文艺言论中,鲁迅是一位最懂绘画、最有洞察力、最有说服力的议论家,是一位真正前卫的实践者,同时,是精于选择的赏鉴家。鲁迅公开的文学生涯,不到二十年,寿命不及六十岁,他顶多分出十分之一的精力与时间,赏析艺术,结交艺术家,可是经他染指的美术文论与绘画实践,却比民国时期最著名的美术海龟派,更有影响,更经得起时间的考验。

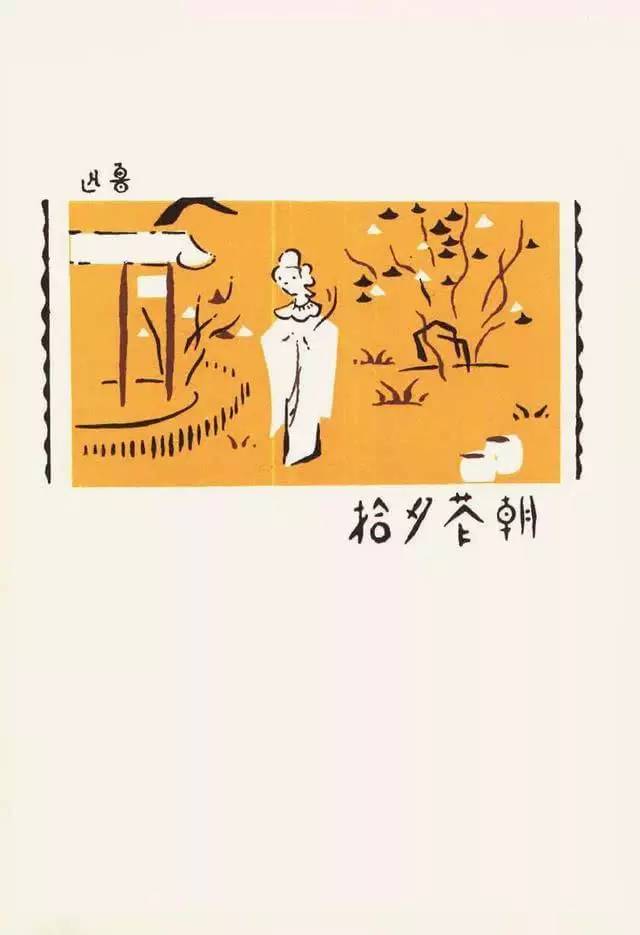

鲁迅先生为《朝花夕拾》设计的插图

1998年,纽约古根海姆现代美术馆举办西方世界第一次中国美术大展,其中1900年到1980年的专题展,集中了民国与共和国几代人具有代表性的国画、油画、版画和书籍装帧。民初那代人的新国画,既过时,也比不得古人;徐悲鸿林风眠的早期油画,虽然令人尊敬,但也过时了,而且在纽约的语境中,显得简单、脆弱,而且幼稚。

使我吃惊的是,由鲁迅一手培植的左翼木刻,包括鲁迅自己设计的几件书籍装帧,不但依旧生猛、强烈、好看、耐看,而且毫不过时,比我记得的印象,更优秀——纵向比较,左翼木刻相对明清时代的旧版画,是全新的,超前的,自我完满的;横向比较,与上世纪二三十年代德国、英国、苏俄,以及东欧的表现主义,完全是对应的,除了技术略显粗糙,论创作的动机、状态,甚至品相,与欧洲同期的同类作品,几乎同一水准。在那项展览中,二十世纪的中国油画顶多只有文献价值,惟左翼木刻和几份书籍装帧,刚健清新,品相端正,可以拿得出去,放在世界上,有神气,不丢脸,是一份可观的交代。

大家知道,这些左翼木刻最初的鼓吹者、最终的判断者,就是鲁迅。没有鲁迅,这份成就是不能想象的。鲁迅死后,年轻木刻家在延安继续创作了不少活泼的作品,但渐渐成为政治宣传,1949年后,全部教条化,再之后,和鲁迅所有学生一样,或者挨整,或者凋谢,他们短暂的黄金时代,就是和鲁迅一起玩耍的五六年。

鲁迅先生临摹明器图

我有兴趣但比较茫然的点,是鲁迅对西洋主流艺术的态度,还有,是他如何往来于新艺术观念和旧文人的趣味之间。

民国初年,西洋文艺比较规模宏大、技术繁复的艺术,譬如长篇小说、交响乐、油画,陆续介绍进来。在鲁迅成名的近二十年间,留学英美欧洲大陆的胡适、徐志摩、林风眠、刘海粟等等接受西洋文艺熏染的新派人士,学成归国,陆续发生影响。鲁迅,一个败落的旧家子弟,一个清末乡镇文人,一个留日学生,一个多半从日译本了解欧美的知识分子,一个几乎终身穿长袍的江南人,一个写出中国第一册现代短篇小说集的文学家,很自然地,会对这批意气风发,西装领结,会说英语、法语、德语的欧美派,作出自己的回应与判断。

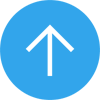

鲁迅先生设计《引玉集》封面

以鲁迅的老成与自负,以他的文学盛名和文艺视野,他没有盲目折服于早期欧美派的洋腔,且程度不同地看轻他们,怀疑他们。他曾轻微嘲笑徐悲鸿,对青年林风眠个展的邀请,默然回避。如他一贯地藐视权威,他乐意和贫穷无名的左翼小家伙玩耍,却疏远那些在当时即负专业声誉的新派艺术家。鲁迅独具只眼,他所属意的小青年,如陶元庆、司徒乔、罗清帧、李雾城、陈烟桥等等……日后都被证明是民国年间无可替代的杰出者,不逊于当时的名家。总之,抱持世界主义观念的鲁迅,在情感上是个民族主义者,他从不迷信从西洋回来的人,而乐意看重本土的无名艺术家。

北京大学校徽由鲁迅先生于1917年8月设计完成

在知识的层面,鲁迅却不为意气所左右。早在日本时期,鲁迅或许即读到当时可能读到的西洋文艺史,在他早年的文言史论中,具备异常广阔的世界性眼界,并给出准确的见解,形之于美文,是迄今难以超越的一流文艺启蒙。二三十年代,直到去世,鲁迅每年购藏当时版本昂贵的西洋画册,其间,编译了《近代美术史潮论》。鲁迅做学问,向来谨严,晚年他应左翼的挑衅,认真研读唯物史,同样,鉴于上世纪初在西方展开的前卫艺术,自立体派、野兽派到超现实主义,均为他所瞩目。

在三十年代,鲁迅的视野与当时欧洲的实验艺术,几乎是同步的,论讯息与理知的制高点,在绘画上,他比留学归来的徐悲鸿刘海粟一辈,更了解西方艺术正在发生什么,以及为什么发生。在他后期的杂文中,但凡说及西方的当代艺术,他于法国德国的新绘画,居然不隔,而每有引述,都是平视的、客观的、抱持优美的、有所不知的业余姿态,既不褒扬,也未轻率贬斥:他所嘲笑的,都是本土文艺人的浅薄之谈。

鲁迅先生手绘

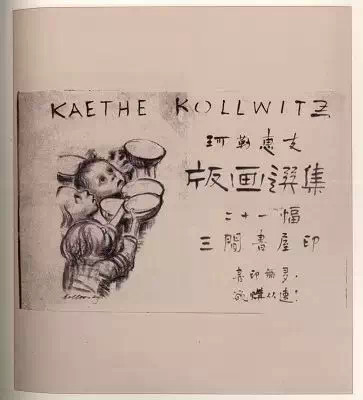

而在这等宽广的视野中,鲁迅从不滥用自己的声誉和影响,发表喧哗艺坛的宏论。从介绍西洋绘画的开初,他就懂得在庞大的西洋美术全景观之中,选择个案。譬如德国的珂勒惠支,譬如波兰的梅菲尔德,譬如英国的比亚兹莱。他像真正精通艺术的老派文人那样,从来只谈艺术家,只谈个案。

考察鲁迅瞩目的绘画个案,同时构成鲁迅自己这一个案:在文学与思想方面,历来总是强调、夸张鲁迅战斗的一面、决裂的一面、政治正确的一面,忽略他文学中闲适的一面、游戏的一面、颓废的一面。他所选择的绘画个案,正好印证鲁迅的阳性与阴性,印证鲁迅性格中丰富的基调:珂勒惠支是深沉的、悲剧的、浓黑色的、自觉归属无产阶级的;梅菲尔德是热烈的、神经质的、敏感于阴郁的力度,倾向自我毁灭;而比亚兹莱是情色的、戏谑的、没落的、颓废的,属于一战前后的欧洲资产阶级文明……

一位开中国现代文学的先驱,一位被尊为文化旗手的大将,一个被毛泽东举为圣人的形象,这是我们被告知的鲁迅。可是看看鲁迅私藏的画册,看看他临死前尚且挂在墙头的西洋女裸体版画,就知道比起那些吓人的高帽子,活的鲁迅多么可爱、丰富,多么懂得各种各样的艺术。

鲁迅先生设计的封面

民国新文艺转型时期,鲁迅顶顶难得的态度,是他的现实感。这种现实感,基于他对自己的能量的把握,也基于他对民国时期整体文艺生态的清醒认识。他在盛名之际几乎放弃短篇小说,他看清长篇小说的内在规律,从未轻率染指。他始终主张新文学的首要的功课,是老老实实翻译经典,所以身体力行,联合同好,以日文与德文译介外国的作品。

虽然他从未去西欧亲眼瞻望文艺复兴以降的经典绘画,但以惊人的直觉,他知道,在当时落后纷乱的中国,在美学渊源完全相异的文化之间,富贵而庞杂的油画艺术,难以在当时的中国开花结果。他敏感到相对简易的木刻,能够直捷移取欧洲绘画的部分经验。这和他一开始就留心弱小民族的短篇,适合师法,言说本土的真实,是一个道理。和五四一代许多激进的、沉醉于宏大命题、宏伟计划、喜欢大肆声张的启蒙者不同,鲁迅向来姿态很低,动作审慎,对自己,对别人,都要求从小型的、简易的事情做起,一步一步来。他懂得那么多,可是每件事都是认真仔细弄好了,只拿出来一点点。

鲁迅先生设计的封面

以我的揣度,鲁迅推崇木刻,除了品味、偏爱,除了前卫的激情,还有更深的、他未曾说出的理由,这理由,基于他对中国的深刻的观察:如同他对欧美议会式的宪政文化能否移植中国,自始抱有怀疑,他对西洋绘画,包括那些形制庞大的欧美文艺能否契合中国,也向来怀疑。但他并未公开地、武断地表达这怀疑,在他某些偏于乐观的、五四式的政治想象中,苏联曾经是他的参照与希望——没有人在鲁迅的年代超越这种希望,包括早期的胡适——可是在这些近于轻率的想象中,请注意,不包括鲁迅对未来中国的文艺想象。

以鲁迅当年的声誉,各路人马谁不敬畏他,又想用他一用呢,可是只要涉及作品的质地,他就不肯苟且。我记得施蛰存回忆鲁迅请他刊印一位苏俄文艺家的铜版画肖像,单是校样,鲁迅挑剔又挑剔,以至反复四次,最后勉强同意,弄得年轻的施蛰存有点嫌烦。鲁迅自费印制的版画集,那是精美雅致,至今也没有哪个版本可以相比。而他为介绍与销售书写的广告文字,全是再平实不过的话,半点不肯吹牛。

鲁迅先生为某报刊创刊而作

七八十年过去了。西洋绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、电影……在中国有了为数可观的专业学院和机构,培养好几代人才,出现无数长篇小说,无数油画,还有大量音乐、舞蹈、戏剧和电影。我们有无数理由说,西洋艺术的移植,远远超过民国初年的想象,不但在中国生根开花,而且大有成就。我无能、也无法质疑这份成绩单,评价这份成绩,是过于犯忌的事情。但我悬想鲁迅的标准,悬想他那些没有说出的话,悬想他对中国文艺异常冷静的不以为然,和他介于讥笑和宽厚之间的那种无所谓,我愿和鲁迅一样,保持沉默。

姿态放得很低,要求举得很高,做事的人他非常看得起,做成的事他总是不满意,这是鲁迅的一贯。他评论文学,尤其是绘画的文字,其实很有限,但我异常珍惜他四两千斤、随手撩拨的说法,非常江南,非常懂行,又刻薄,又厚道,又犀利,又很体贴。我不知道此后还有谁能像鲁迅那样书写文艺评论——好比他一开始就找到自己的小说语言,鲁迅留下了迄今最漂亮的批评语言,通俗,平实,高贵,富有见解,十二分精确,亦且处处留有余地。

朝花夕拾(鲁迅书写书名,陶元庆绘画)

在我们一代,朱光潜、宗白华,是高不可及的美学权威,我试图通读他们的著作,不幸一个字也不记得了,可是譬如关于朱光潜说及希腊雕刻或陶渊明诗句的“静穆”,鲁迅在《题未定草》的某一段做了千把字的回应,我却读了不知多少遍,至今记得,而因此学会怎样审慎地判断,怎样看取艺术的各个面向。他给柔石《二月》写的小序,他给木刻展览写的前言,他评述陶元庆的短文,他给小朋友的大量书信,充满散装的观点和智慧,是艺术家顶顶需要听取的良言。

在过去百年的文艺家中,鲁迅是罕见的一个人,从来不相信系统,却通达历史,从来不相信术语,却开口就咬住问题。他以一种伟大的业余感把握艺术,又像精通法术,却可爱地诚实地装糊涂的人。至少,我本人,在鲁迅的言说中所能学到的教益,远远多于五四迄今所有著名文艺家、文论家。但凡有所问题,有所见,我不会希望听到朱光潜宗白华们怎样想,不会试图在如今的专业美学家史论家那里寻求解答。我总会想到鲁迅,并在他那些早已读过的散装的语言中,再次发现清晰的指点。

鲁迅先生设计的广告

我们知道,十九世纪的法国,波德莱尔和马奈、左拉与塞尚及印象派画家,有过珍贵的关系;十九世纪的俄国,别林斯基、斯塔索夫,和文学家艺术家也有过珍贵的关系,托尔斯泰与列宾的关系,更是形同父兄;二十世纪上半,毕加索和阿波利奈尔的关系,和萨特的关系,和阿拉贡的关系,杜尚和超现实主义文学同仁的关系,也都是美谈。二战以后,资本主义文化市场逐渐冲淡了这种关系,而冷战之时的苏联和中国,则因为傲慢的权力网络,销毁了艺术家之间真挚美好的关系;到现在,则是集体性的机会主义,犬儒主义,彼此嫉妒,彼此冷漠,彼此装,顶多,是彼此客客气气。

这时候,民国年间鲁迅和一群小家伙的关系,就成了新中国新艺术的传奇。鲁迅太喜欢绘画了,他要是活转来,以他的热心肠,怎么跟大家来往呢?以他那点学历——我猜他连一份结业证书都没有——他来给艺术研究院看门的资格都没有,怎能结交我们这些文艺教授、文艺学者,或者带着博士头衔的艺术家?我猜,在今日的中国,鲁迅只能走开去,和艺术没有关系。

热门推荐

热门推荐